今回は不動産鑑定士は本当に狙い目な資格なのか?について、資格者数の推移と売上の推移の面から記載していきます。

不動産鑑定士試験について受験を考え始め、いろいろと検索していくと必ず目に入るのが「やめとけ」、「もうからない」といったマイナスなワードです。

これについては既に別の記事にて記載しました。

-

やめとけ?不動産鑑定士を受けるべきか

今回は不動産鑑定士試験を受験することに対するネガティブな意見についてです。 ネットで不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士試験と検索すると、必ずといっていいほど、「 ...

続きを見る

はっきり言って、悪くないです鑑定業界。若い人達は鑑定士資格を取得して、しばらく実務を積んでどんどん不動産金融業界(AM業)に転職するか、独立をして新しいやり方で稼いでいますし、マーケットも拡大基調です。

では本題に入ります。不動産鑑定士は本当に狙い目な資格なのか?

これについて、私はまず「その通り」ですと回答します。

理由は2つあります。

まず1つめの理由は、不動産鑑定業界の高齢化とそれに伴う人数の減少が挙げられます。これはすなわちライバルの減少につながります。(ただ、不動産鑑定士の人数が減少しているということは、それだけ政治力も弱まっているともいえ、素直に喜べない部分もありますが。)

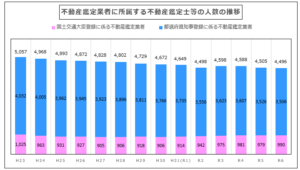

以下のグラフは国土交通省と公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が公表している資料をもとに、当サイトで作成したグラフで、不動産業者に所属する不動産鑑定士等の人数の推移を表したものとなります。

なお、不動産鑑定士等の「等」は従前存在していた「不動産鑑定補」という資格の保有者が現在でも存在するからです。(もう新たに不動産鑑定士補になることはできません)

これによりますと、平成23年(2011年)に5,057人だった不動産鑑定業者に所属する不動産鑑定士等の人数は、13年後の令和6年(2024年)には4,496人であり、対平成23年(2011年)比で▲11%減(▲561人、年平均▲43人)となっています。

さらに内訳について見ていくと、国土交通大臣登録業者に所属する不動産鑑定士は平成23年(2011年)に1,025人、13年後の令和6年(2024年)が990人と対平成23年(2011年)比で▲3.5%減に留まるのに対し、都道府県知事登録業者に所属する不動産鑑定業者に所属する不動産鑑定士は平成23年(2011年)に4,032人、13年後の令和6年(2024年)が3,506人と対平成23年(2011年)比で▲13%減でした。

なお、国土交通大臣登録不動産鑑定業者と都道府県知事登録不動産鑑定業者の違いは2以上の都道府県に事務所を設ける者が前者、1つの都道府県に事務所を設ける者が後者で、令和7年1月1日時点の大臣登録業者は69業者、知事登録業者は2,923業者ですので、登録業者の大半が知事登録業者である不動産鑑定業界においては、大臣登録は大手~中堅の鑑定業者に該当します。

ここから読み取れることは、大手~中堅事務所に所属する不動産鑑定士の減少は少なく、個人事務所~小規模事務所に所属する不動産鑑定士の減少が大きいということになります。大手~中堅事務所は大都市に事務所を構えていることが多いため、これはすなわち地方で鑑定業務に携わっている不動産鑑定士の数が減っているということになります。

個人事務所~小規模事務所に所属する不動産鑑定士の減少が大きい理由については、高齢化に伴う廃業、大手鑑定事務所や不動産投資顧問業者(AM業者)、金融機関等への転職が挙げられます。

いずれにしても、全体的には不動産鑑定士は年々減っているということが言えます。

毎年130~140人の方が不動産鑑定士試験に合格され、その後実務修習が必要とはいえ、同数の方々が毎年鑑定士の資格を取得しているにも関わらず、上記の通り年平均で▲43人となっているのです。

とは言え人口が減少している日本において、不動産鑑定士の数が減少していることは自然な流れとも言えます。そこで他の士業はどうなのかを見てみましょう。

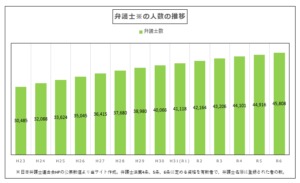

まず弁護士

平成23年(2011年)に30,485人だった弁護士数は、13年後の令和6年(2024年)には45,808人であり約50%の増加となっています。

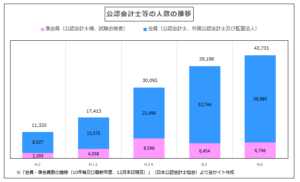

次に公認会計士

平成24年(2012年)に30,092人だった公認会計士等の数は、12年後の令和6年(2024年)には43,731人でありこちらも約45%の増加となっています。

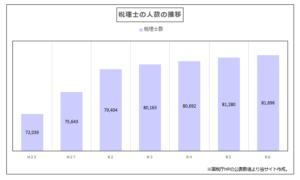

さらに税理士

平成24年(2012年)に72,039人だった税理士の数は、12年後の令和6年(2024年)には81,696人でありこちらも弁護士、公認会計士ほどの増加ではありませんが約13%の増加となっています。

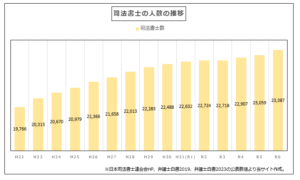

最後に司法書士数

平成24年(2012年)に20,670人だった司法書士の数は、12年後の令和6年(2024年)には23,387人でありこちらも弁護士、公認会計士ほどの増加ではありませんが約13%の増加となっています。

上記からわかるように他の士業は人数が増えているのに対し、不動産鑑定士は人数が減少しているのです。このようなことから、日本人の人口が減少しているから不動産鑑定士が減少しているわけではないと言えます。

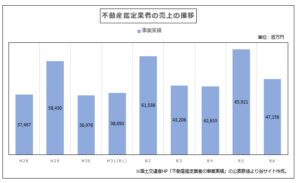

2つ目の理由は、鑑定業界の売上が拡大している点です。

不動産鑑定士の数が減っているのは、鑑定業界全体の売上が下がっているからではないの?と思う方が多いと思いますが、そんなことはありません。

これについては国土交通省が公表している不動産鑑定業者の事業実績が参考になります。以下は不動産鑑定業者の事業実績をグラフ化したものです。

まずこのグラフの前提として、不動産鑑定業界は3年に1度ある固定資産税の評価替えのための評価を受注する年の売上が大きく伸びます。H29、R2、R5はその年にあたるため、売上が他の年に比べて大きくなっています。

しかし、その他の年で比べてみても、例えばH28とR6では約25%ほど売上が伸びています。この背景にあるのは、不動産証券化市場の拡大により鑑定評価の対象となる物件が増加していること、不動産市場に参入するプレーヤー(例えばこれまで不動産を取り扱ってこなかった鉄道会社やインフラ系(電力、ガス)の会社など)が増加しており、役員会への提出資料等社内資料として不動産鑑定評価書が必要となるケースが増えていること、地価の上昇と相続税の基礎控除が減額となったことを背景として、相続税申告をする人が増えており、一般の人でも不動産鑑定評価書を取得するケースが増えてきていること等が挙げられます。

以上のように、1.不動産鑑定業界は鑑定士の人数が減っている一方で、2.業界の売上は増加しているため、1人当たりの売上も増加しており、かつ今後も業界の売上は拡大が見込まれるため、非常に狙い目な資格であると思います。

こんな業界、資格なのに、受験者が少ないのは不動産鑑定士の知名度が低いこと、鑑定業界の魅力がうまく世の中に伝わっていないことが考えられますが、だからこそ知った人には是非目指してほしい資格といえます。